『世界を動かした日本の銀(祥伝社新書 675)』ISBN-13 978-4396116750

を図書館で借りました。この本の宣伝文句は

リアルな数字で知る「真実」 近世まで最貧国だった日本は、いかにして経済大国になったのか? 磯田道史教授は、そこには石見銀山の銀が大きくかかわっていると言う。さらに、日本の銀は中国の貨幣経済化を促してヨーロッパにも影響を与えた、とも(「世界を動かした日本の銀」)

です。銀に注目することで、世界のつながりがわかります。 その本の36ページに、日本の経済指標の推移のグラフがあります。

730年から1874年の、日本の一人あたりGDPを総人口やGDPとともに示したものです。900年ぐらいまで、GDPは緩やかに上昇し、一人あたりのGDPも上昇しています。おそらく、田など耕作面積が増えたことで経済成長していったのでしょう。渡来人や大陸からの技術導入も寄与したかもしれません。

以下続きます。この部分が重要と思われますが、引用の元図のコピーが以下です。赤矢印のところです。

図の出所は 『経済成長の日本史―古代から近世の超長期GDP推計 730-1874―』高島正憲、。ISBN-978-4815808907

こちらでは、

8世紀から15世紀の古代・中世前半における日本の経済成長は、古代前半に成長の画期を確認することができる。奈良時代に中央集権国家を確立した律令国家は、社会経済における制度を整備し生産力の拡充をはかり、その努力は耕地面積・生産量の上昇にあらわれていたように一定の成果を生んだことは推計結果からも明らかである。ただし、古代の社会経済は、その制度機能の脆弱さにより国家のパーフォーマンスが低下して以降は目立った経済成長はおこることはなかった。一人あたり総生産で見るかぎり、その成長は停滞的なものであり、その状態は14世紀まで続いた。人口と総生産は全体としては成長が加速することはなく、ゆるやかな成長を続けていた。

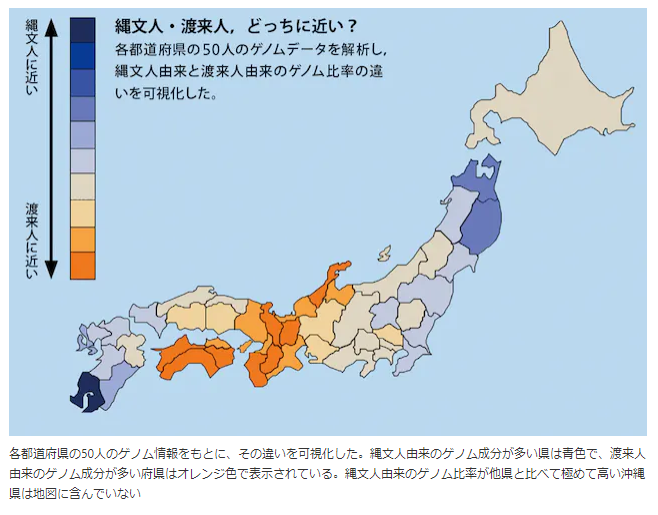

この赤の部分が、多分、中国からの影響だと妄想されますが、国別比較の図がありますが、見ても中国のデータがないのでわかりません。残念です。 図ので出所は同じ本です。

|