最近、新型コロナウイルス関連で、感染症についての番組を見ることが多くなりました。

東大寺の大仏も、天平の疫病大流行の後、建立されたとの説があることを知りました。

ウィキペディア「天平の疫病大流行」を見ています。

-----

735年から737年にかけて奈良時代の日本で発生した天然痘の流行。ある推計によれば、当時の日本の総人口の25–35パーセントにあたる、100万–150万人が感染により死亡したとされている。天然痘は735年に九州で発生したのち全国に広がり、首都である平城京でも大量の感染者を出した。737年6月には疫病の蔓延によって朝廷の政務が停止される事態となり、国政を担っていた藤原四兄弟も全員が感染によって病死した。天然痘の流行は738年1月までにほぼ終息したが、日本の政治と経済、および宗教に及ぼした影響は大きかった。

-----

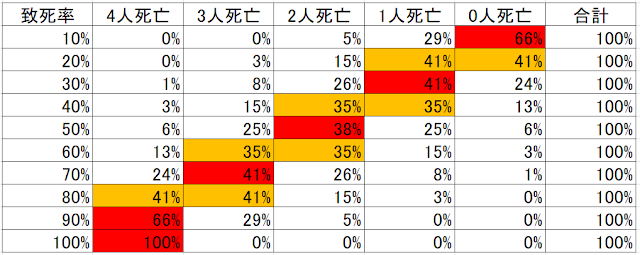

とあります。藤原四兄弟が全員死亡したとのことで、致死率が25-35パーセントというのは低いのではないか思いました。エクセルで計算してみました。間違ってはないと思います。合計は100%で、小数点以下が実際はあるのでほぼ100%ということです。

表は下に行くほど致死率の増加によって0-4人死亡の割合をパーセントで示しています。致死率10%では、四兄弟だれも死なない可能性が66%ということです。致死率が20%になればだれも死なない41%、1人死亡が41%になります。致死率30%では1人死亡が41%となります。致死率50%では2人死亡が38%となります。当たり前ですが、4人×致死率50%=2人で、計算しなくてもわかりますが。4人死亡の普通にありえるのは80%ぐらいかなと思います。ウィキの致死率が25-35パーセントですが平均として30%を考えると四兄弟死亡はわずか1%になり、信じがたい低い数値です。致死率50%はありうると思います。天平文化が花開いた時代のように思っていましたが、異常な時代で、この時代のいろいろ説明のつかない事象も天然痘の影響で説明ができそうな気がしてきました。律令体制の崩壊も、天然痘の流行が原因となったのかもしれないです。

安田仮説は本のタイトルのつもりでした。内容は安田という名字についての仮説です。 名前の発生が七世紀ごろと考えられ、この時代をきちんとしないといけないということで、古代史に首をつっこむことになりました。内容は昔と今では言ってることが違うことも多いです。現時点の考え方は以下のようなものです。 1.聖徳太子や推古天皇はいなかった。蘇我・物部の争いもなかった。 2.大化改新もなかったが、その後の話の展開で必要とされたのだろう。 3.血縁関係はどうだかわからないが、孝徳天皇・天智天皇・天武天皇・持統天皇は存在しただろう。天智天皇と持統天皇には親子関係があることは否定しない。 4.遣隋使を送った倭国は「大和」にはなく「吉備あたり」だろう。 5.天武天皇は渡来系の人で、出雲国譲りは天武天皇(大海人皇子)の時代のことだろう。 6.日本書紀は中国の「唐」向けの文書で、八世紀初めの日本の立場を良くしようとするために潤色が多くあるのだろう。 ・・・・・・

2020年6月18日木曜日

2020年6月14日日曜日

祖先たちの遥かな旅路、ヘウレーカ!

元の番組は

又吉直樹のヘウレーカ! 「僕はどこからきたのですか?」

2018年10月31日(水)

午後10:00~午後10:43

篠田謙一先生の解説

父は沖縄、母は奄美大島出身の又吉。では祖父母や曾祖父母はどこの人で、僕のルーツはどこにある?今回、採取した又吉のだ液から“祖先たちの遥かな旅路”が見えてきた!

再放送で見ました。人類起源はアフリカで、又吉さんの遺伝子解析でルーツが示されていました。

母方と父方の遺伝子を調べることができるそうですが、

番組のなかで、アフリカから日本へ至るルートが示されていました。

一枚目がアフリカからで、二枚目が日本にたどりつく部分です。番組では、地球儀でくるくる回って表示されました。母系のルーツとのことです。注目すべきは赤のラインがほぼ海岸沿いを通っているように見えることです。古代においては海洋ルートが重要であったということを示しているように思われます。メモ書きです。

又吉直樹のヘウレーカ! 「僕はどこからきたのですか?」

2018年10月31日(水)

午後10:00~午後10:43

篠田謙一先生の解説

父は沖縄、母は奄美大島出身の又吉。では祖父母や曾祖父母はどこの人で、僕のルーツはどこにある?今回、採取した又吉のだ液から“祖先たちの遥かな旅路”が見えてきた!

再放送で見ました。人類起源はアフリカで、又吉さんの遺伝子解析でルーツが示されていました。

母方と父方の遺伝子を調べることができるそうですが、

番組のなかで、アフリカから日本へ至るルートが示されていました。

|

| 左の赤丸がアフリカ、東に進みます。下に続く。 |

|

| インドくらいからで3方向から日本へ到着 |

一枚目がアフリカからで、二枚目が日本にたどりつく部分です。番組では、地球儀でくるくる回って表示されました。母系のルーツとのことです。注目すべきは赤のラインがほぼ海岸沿いを通っているように見えることです。古代においては海洋ルートが重要であったということを示しているように思われます。メモ書きです。

2020年6月5日金曜日

マヤ遺跡のニュース

日経新聞令和2年6月4日朝刊の記事、最大・最古のマヤ遺跡か

が掲載されていました。樹木に覆われた遺跡を上空からレーザーを照射して測量したといいます。

日経の図のコピーを示します。図では右下が北の方角です。太陽は左から右に移動します。

今回の発見された大基壇は祭事に利用とされていますが記事ではよくわかりません。

英科学誌ネイチャーに発表されたということで、見てみると何となくわかってきました。

中央の細い筋が見えますが、これがプラットホームで、南北方向に位置しています。その右手、西側に四角推のようなものがあり、ここがビューポイントとなり、日の出がプラットホームの端に来た時に冬至や夏至がわかります。古代の人にとっても1年の移り変わりを正確に知ることは重要なことであったと思います。そのために大掛かりな遺跡が生まれたのだと思いました。

下の図はネイチャーより

ネイチャー

マヤ文明は、一つの帝国でなく、都市を拠点に多くの王朝が共存していたと記事の解説にあり、一つの都市国家では、このような施設がむつかしく、連合の象徴的なものとして建設され、決定されたカレンダーのようなものが、それぞれの都市国家に伝達されたと想像されます。

古代ギリシャも都市国家の集まりであったので、初期の国家は、どこでも都市国家の集まりであったということで、日本も7世紀でも都市国家の集まりだったと考えられなくもないので、参考になります。

が掲載されていました。樹木に覆われた遺跡を上空からレーザーを照射して測量したといいます。

日経の図のコピーを示します。図では右下が北の方角です。太陽は左から右に移動します。

今回の発見された大基壇は祭事に利用とされていますが記事ではよくわかりません。

英科学誌ネイチャーに発表されたということで、見てみると何となくわかってきました。

中央の細い筋が見えますが、これがプラットホームで、南北方向に位置しています。その右手、西側に四角推のようなものがあり、ここがビューポイントとなり、日の出がプラットホームの端に来た時に冬至や夏至がわかります。古代の人にとっても1年の移り変わりを正確に知ることは重要なことであったと思います。そのために大掛かりな遺跡が生まれたのだと思いました。

下の図はネイチャーより

ネイチャー

マヤ文明は、一つの帝国でなく、都市を拠点に多くの王朝が共存していたと記事の解説にあり、一つの都市国家では、このような施設がむつかしく、連合の象徴的なものとして建設され、決定されたカレンダーのようなものが、それぞれの都市国家に伝達されたと想像されます。

古代ギリシャも都市国家の集まりであったので、初期の国家は、どこでも都市国家の集まりであったということで、日本も7世紀でも都市国家の集まりだったと考えられなくもないので、参考になります。

2020年5月29日金曜日

海上国造《うなかみのくにのみやつこ》他田日奉部直神護解案

正倉院文書、石山紙背文書にあり、以下は

『古代史料を読む 上 律令国家編』、佐藤信・小口雅史編、同成社、2018年を見ています。

この文書は、平城京左京七条の住人である下級官人が、任官のために用意した自薦書で、内容はこの本では、原文のコピーと読み下し文があります。

抜書きすると

上総国海上郡(現在の千葉県香取郡付近)の大領(郡司の長官)の職に就くことを願い出るもので、父祖の履歴を書き連ねている。難波の朝廷(孝徳朝)の祖父、飛鳥の朝廷から藤原朝廷(天武・持統朝)に仕えた父、奈良の朝廷(元明・元正・聖武朝)の兄のことを述べています。

この文書からの理解では、律令制が整備されるのと官僚制度が確立するのとは対応していると考えられ、大領が継続的に引き継がれていることは、大まかな政治体制(孝徳から聖武まで)は変化していないことになります。しかし遷都と代替わりが合っていること、天智朝の時代が抜けていること、上総国が都から離れているので、中央のトップが変わっても地方は影響を受けにくかったかもしれないので、官僚組織は政治勢力が変わっても維持されたと考えます。

『古代史料を読む 上 律令国家編』、佐藤信・小口雅史編、同成社、2018年を見ています。

この文書は、平城京左京七条の住人である下級官人が、任官のために用意した自薦書で、内容はこの本では、原文のコピーと読み下し文があります。

抜書きすると

上総国海上郡(現在の千葉県香取郡付近)の大領(郡司の長官)の職に就くことを願い出るもので、父祖の履歴を書き連ねている。難波の朝廷(孝徳朝)の祖父、飛鳥の朝廷から藤原朝廷(天武・持統朝)に仕えた父、奈良の朝廷(元明・元正・聖武朝)の兄のことを述べています。

この文書からの理解では、律令制が整備されるのと官僚制度が確立するのとは対応していると考えられ、大領が継続的に引き継がれていることは、大まかな政治体制(孝徳から聖武まで)は変化していないことになります。しかし遷都と代替わりが合っていること、天智朝の時代が抜けていること、上総国が都から離れているので、中央のトップが変わっても地方は影響を受けにくかったかもしれないので、官僚組織は政治勢力が変わっても維持されたと考えます。

2020年5月27日水曜日

戸籍の歴史と政権

安土桃山時代の太閤検地という年貢を取り立てるための制度があります。戸籍に相当するものになります。その前の戦国時代とかでも統一されてはなかったと思われますが、あったはずです。次の江戸時代には太閤検地は引き継がれず、宗門人別帳とかになりました。戸籍制度は政治体制が変わることで引き継がれないことが考えられます。逆に言えば、戸籍制度が新しくなれば政治体制が変化したことになると想像できます。孝徳朝の時の大化の改新の詔で、「戸籍・計帳」の作成が命じられたということから、何らかのものがあり、天智朝の時代に庚午年籍、持統朝では庚寅年籍となります。政治体制の刷新とともに新しく戸籍が作られるように思えます。つまり、孝徳朝・天智朝・持統朝は別物と考えるべきであろうということになります。

2020年5月22日金曜日

能勢街道と古墳の位置関係の図

能勢街道のところですが、今ある道が昔から残っていると思っていましたが、かなり違っていました。戦後とかに新しく道路ができてきて、この能勢街道も寸断されているようです。しかしながら古墳の場所は昔の能勢街道の部分のようです。1920年代の地図ではつながっているようです。

図は大阪教育大の国土地理院からの地図です。池田市の一部を持ってきました。1923年の地図のようです。Aの鳥居が二子塚古墳です。稲荷社が祀られています。Bが五社神社にある八塚古墳です。ウィキには、墳形は円形と推定され(かつては上円下方墳とされた)、とありました。水色の線が箕面川、茶色の線が能勢街道のつもりです。赤の線は池田市の境界線です。地図で見ると左手の夫婦池など2個ですが、4個ではで池が田んぼの形になるように見えます。昔は池が多くて、田の形に並んだ池があったのかもしれません。妄想が進みますが、地図内では井口堂とあります(茶色と水色の交点付近)。この井口は条里制の入り口という意味で(井は縦と横の二本線で条里制の区画をイメージした文字)、箕面川を基準に条里制が開発されたことを想像させます。とするとこの中にため池を作るとすれば方形になり、池は条里制の遺構と考えられます。

関係ないですが、石橋駅が近くあります。この地名の石橋は箕面川に石の橋がかかっていて地名になったのでではなく、近くの用水路のような川にかかっていた石棺のふたの部分のような大きさの石橋に由来するらしいです。

地図の出所

追記:R020530

池の田ですが、四個並んで田の形は無理かも知れません。池は集中してあるよりも分散して配置された方が効率的に思います。四個からの配水であれば、池の四辺が利用できる方が良いので、夫婦池でも効率が悪そうに思えます。なぜ、この配置になったかも分かりません。田の形のところに四角い池が造られたということで池田の地名が生まれたと考える方が自然に思われて来ました。

図は大阪教育大の国土地理院からの地図です。池田市の一部を持ってきました。1923年の地図のようです。Aの鳥居が二子塚古墳です。稲荷社が祀られています。Bが五社神社にある八塚古墳です。ウィキには、墳形は円形と推定され(かつては上円下方墳とされた)、とありました。水色の線が箕面川、茶色の線が能勢街道のつもりです。赤の線は池田市の境界線です。地図で見ると左手の夫婦池など2個ですが、4個ではで池が田んぼの形になるように見えます。昔は池が多くて、田の形に並んだ池があったのかもしれません。妄想が進みますが、地図内では井口堂とあります(茶色と水色の交点付近)。この井口は条里制の入り口という意味で(井は縦と横の二本線で条里制の区画をイメージした文字)、箕面川を基準に条里制が開発されたことを想像させます。とするとこの中にため池を作るとすれば方形になり、池は条里制の遺構と考えられます。

関係ないですが、石橋駅が近くあります。この地名の石橋は箕面川に石の橋がかかっていて地名になったのでではなく、近くの用水路のような川にかかっていた石棺のふたの部分のような大きさの石橋に由来するらしいです。

地図の出所

追記:R020530

池の田ですが、四個並んで田の形は無理かも知れません。池は集中してあるよりも分散して配置された方が効率的に思います。四個からの配水であれば、池の四辺が利用できる方が良いので、夫婦池でも効率が悪そうに思えます。なぜ、この配置になったかも分かりません。田の形のところに四角い池が造られたということで池田の地名が生まれたと考える方が自然に思われて来ました。

2020年5月19日火曜日

能勢街道と古墳

能勢街道(のせかいどう)は、大阪府大阪市北区中津1丁目から池田市を経て妙見山の能勢妙見堂に至る旧街道。池田や能勢で産する酒や衣類、木材が当街道によって大坂へ運ばれ、更には能勢から奥に続く丹波国の米、栗、炭、銀、銅などの搬出路でもあった。また終着地の能勢妙見をはじめ、沿道には服部天神宮、東光院(萩の寺)、原田神社、多田神社など社寺が並び、街道の途中から入った中山寺、勝尾寺などを含めての参拝路としても賑わいを見せた。

ところで岡町から池田まで、古くは刀根山(現在の大阪大学豊中キャンパス南方)回りの山道を通っていた。この坂が急で物資運搬に支障をきたすため、明治27年(1894年)に現在の阪急豊中駅付近から石橋にかけ、比較的平坦な新道が開かれた。これを「新能勢街道」といい、現在の国道176号ルートとほぼ同じである。 とウィキペディアにあります。

写真は能勢街道の折れまがりの場所で、道標に右大坂とあります。「新能勢街道」のつけ替えの場所のような気がします。角の建物が建替えで現在取り壊したため見通しがよくなりました。奥の方に緑の木々が見えますが、古墳です。二子塚古墳の看板があります。古墳がランドマークとして能勢街道の横にあると思いました。ところが、能勢街道を池田市の方に進んでいくと、尊鉢厄神(そんぱちやくじん)と呼ばれるお寺があり、近くに鉢塚古墳(現在、五社神社のところ)があります。

ウィキペディアでは

この鉢塚古墳は、古墳時代後期-終末期の6世紀末-7世紀初頭頃の築造と推定される。猪名川東岸地域では二子塚古墳(池田市井口堂、6世紀前半)から1世代の空白を経て(ただし二子塚古墳の未調査石室が空白を埋める可能性がある)築造された首長墓と位置づけられ、当該時期の猪名川西岸の首長墓である白鳥塚古墳(中山寺古墳、宝塚市)とともに大和の石室と共通性が認められる点で特色を示す。

とあります。今も古墳時代の石室を見学させてもらえます。入口からのぞき込むぐらいしか出来ませんが、内部には石造の十三重塔?があり、鎌倉時代のものとされ、今もお供えとか見えたので宗教的な儀式が行なわれているようです。ということは、古墳時代も何らかの宗教儀礼が行なわれ、今に至るまで続いているのかもしれません。のぞき込むだけで内部の詳細はわかりませんが、高さは五メートルほどあるようで、単なる石棺を納める空間ではありません。埋葬されたときでも近親者による埋葬儀礼が行なわれていたことが想像されます。高松塚古墳のような壮麗な空間があったかもしれません。横からの写真で見ると、古墳があった場所に、古墳を残しつつ継続して神社として祭祀の施設となったように思われます。古墳宗教から律令時代の神道に変化しても(日本の国の体制は激変しても)、地域の支配体制は変化がなかったと妄想できます。

能勢街道のこの部分に偶然に古墳が連なったのではなく、古墳をつなぐ道としてあったように思われて来ました。古墳は今は遺跡としての認識になっていますが、当時の人にとってはお墓です。つまりこの場所で埋葬儀礼のような祭祀が行なわれていた場所です。有力者の埋葬であって、家族葬のような身内で行なうものでなく、近隣の有力者も参列したはずです。そのため辺鄙な場所では人が集まれず祭祀儀礼が行えないことになります。アクセスできないと話になりません。これらの古墳は猪名川流域・箕面川流域にあり、遠方からは舟で到達出来そうですが、古墳時代にも少なくとも能勢街道のこの部分は遠来からの有力者に恥ずかしいものでないように古墳の直近の道路は整備されていたことが考えられます。二子塚古墳と鉢塚古墳も、時代は違っても同一のルートとして参列者の往来に利用されたことが想像されます。

古墳と関係では、能勢街道のルートにある原田神社も関係あるかもしれません。原田神社の社伝によると、桜塚古墳群の故地に4世紀中から5世紀末頃創建されたとされ、古代には素戔嗚尊など五神をまつり祇園神社と称した。とウィキにあり神社の前の時代は古墳であって、能勢街道の起源は古墳時代に遡ることが考えられます。

古墳は海岸沿いや川沿いのよく見えるところにあり、権威の象徴であると聞いていましたが、古代では陸路は整備されておらず、水上交通により往来があったとすれば、大きな古墳ほどアクセスしやすい場所にあったとも考えられます。影響力の大きい有力者であれば葬儀に集まる人も多くなり、前方後円墳で、方形に祭壇が設けられたとすれば、多くの人数を収容するために巨大化していくことになります(鉢塚古墳は上円下方墳とのこと)。

ところで岡町から池田まで、古くは刀根山(現在の大阪大学豊中キャンパス南方)回りの山道を通っていた。この坂が急で物資運搬に支障をきたすため、明治27年(1894年)に現在の阪急豊中駅付近から石橋にかけ、比較的平坦な新道が開かれた。これを「新能勢街道」といい、現在の国道176号ルートとほぼ同じである。 とウィキペディアにあります。

写真は能勢街道の折れまがりの場所で、道標に右大坂とあります。「新能勢街道」のつけ替えの場所のような気がします。角の建物が建替えで現在取り壊したため見通しがよくなりました。奥の方に緑の木々が見えますが、古墳です。二子塚古墳の看板があります。古墳がランドマークとして能勢街道の横にあると思いました。ところが、能勢街道を池田市の方に進んでいくと、尊鉢厄神(そんぱちやくじん)と呼ばれるお寺があり、近くに鉢塚古墳(現在、五社神社のところ)があります。

ウィキペディアでは

この鉢塚古墳は、古墳時代後期-終末期の6世紀末-7世紀初頭頃の築造と推定される。猪名川東岸地域では二子塚古墳(池田市井口堂、6世紀前半)から1世代の空白を経て(ただし二子塚古墳の未調査石室が空白を埋める可能性がある)築造された首長墓と位置づけられ、当該時期の猪名川西岸の首長墓である白鳥塚古墳(中山寺古墳、宝塚市)とともに大和の石室と共通性が認められる点で特色を示す。

とあります。今も古墳時代の石室を見学させてもらえます。入口からのぞき込むぐらいしか出来ませんが、内部には石造の十三重塔?があり、鎌倉時代のものとされ、今もお供えとか見えたので宗教的な儀式が行なわれているようです。ということは、古墳時代も何らかの宗教儀礼が行なわれ、今に至るまで続いているのかもしれません。のぞき込むだけで内部の詳細はわかりませんが、高さは五メートルほどあるようで、単なる石棺を納める空間ではありません。埋葬されたときでも近親者による埋葬儀礼が行なわれていたことが想像されます。高松塚古墳のような壮麗な空間があったかもしれません。横からの写真で見ると、古墳があった場所に、古墳を残しつつ継続して神社として祭祀の施設となったように思われます。古墳宗教から律令時代の神道に変化しても(日本の国の体制は激変しても)、地域の支配体制は変化がなかったと妄想できます。

|

| 竹藪のところが鉢塚古墳、その左側が神社の建物 |

能勢街道のこの部分に偶然に古墳が連なったのではなく、古墳をつなぐ道としてあったように思われて来ました。古墳は今は遺跡としての認識になっていますが、当時の人にとってはお墓です。つまりこの場所で埋葬儀礼のような祭祀が行なわれていた場所です。有力者の埋葬であって、家族葬のような身内で行なうものでなく、近隣の有力者も参列したはずです。そのため辺鄙な場所では人が集まれず祭祀儀礼が行えないことになります。アクセスできないと話になりません。これらの古墳は猪名川流域・箕面川流域にあり、遠方からは舟で到達出来そうですが、古墳時代にも少なくとも能勢街道のこの部分は遠来からの有力者に恥ずかしいものでないように古墳の直近の道路は整備されていたことが考えられます。二子塚古墳と鉢塚古墳も、時代は違っても同一のルートとして参列者の往来に利用されたことが想像されます。

古墳と関係では、能勢街道のルートにある原田神社も関係あるかもしれません。原田神社の社伝によると、桜塚古墳群の故地に4世紀中から5世紀末頃創建されたとされ、古代には素戔嗚尊など五神をまつり祇園神社と称した。とウィキにあり神社の前の時代は古墳であって、能勢街道の起源は古墳時代に遡ることが考えられます。

古墳は海岸沿いや川沿いのよく見えるところにあり、権威の象徴であると聞いていましたが、古代では陸路は整備されておらず、水上交通により往来があったとすれば、大きな古墳ほどアクセスしやすい場所にあったとも考えられます。影響力の大きい有力者であれば葬儀に集まる人も多くなり、前方後円墳で、方形に祭壇が設けられたとすれば、多くの人数を収容するために巨大化していくことになります(鉢塚古墳は上円下方墳とのこと)。

追記:R021111

能勢街道の付け替えられた部分は記述してるところではないようです。

(史跡をたずねて 能勢街道の風景、瀧健三編著、ドニエプル出版より)

元々は阪急宝塚線の豊中駅を北に向かいますが、明治の新能勢街道はここから阪急沿線に沿って北西に進みます。勘違いした稲荷山古墳(二子塚古墳)のところは元々あったようです。西国街道から能勢街道に進むバイパスのような道であったということです。今も171号線のバイパスがあるので昔もあったということでしょう。

登録:

投稿 (Atom)